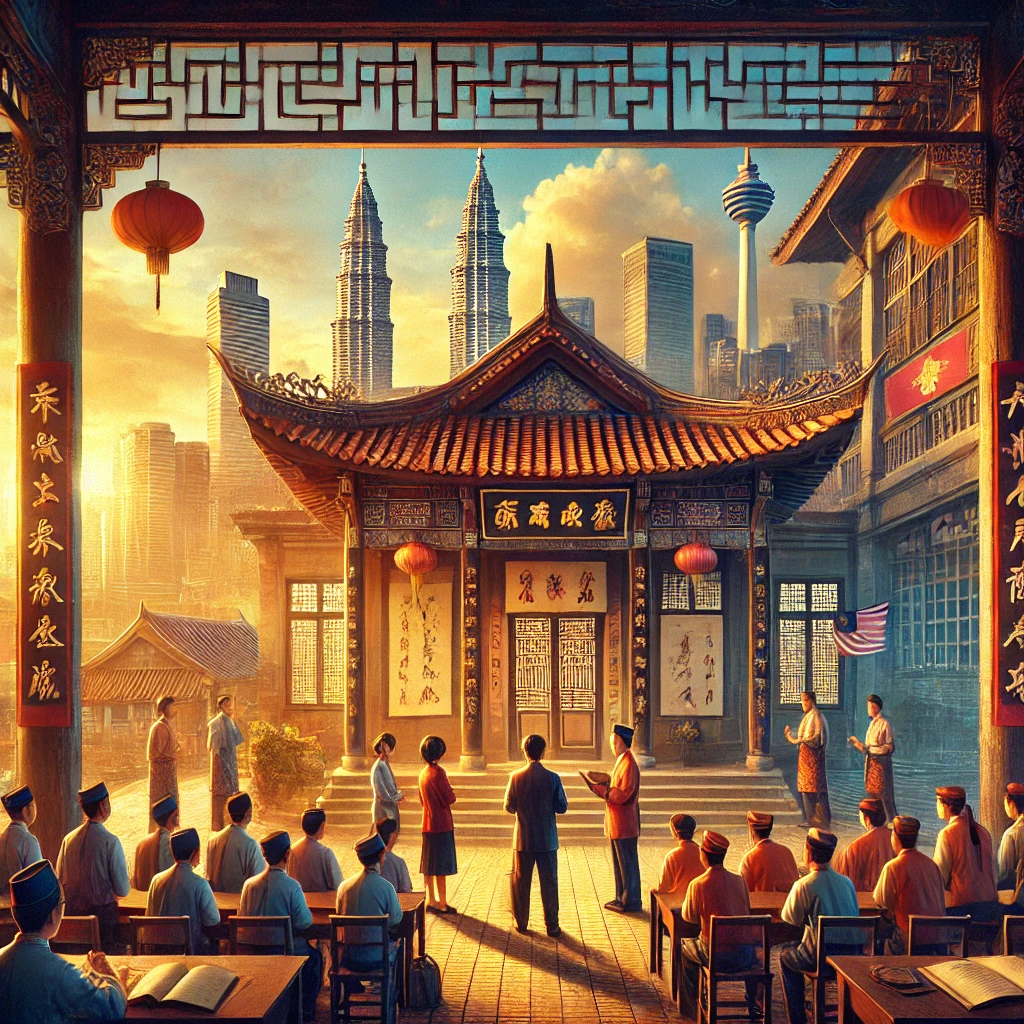

马来西亚华文教育的历史与演变

马来西亚的华文教育在历史的长河中经历了复杂的变迁。从最早的华人移民定居到如今的多元文化社会,华文教育不仅承载了华人文化的传承,也见证了国家历史和社会发展的进程。本文将详细探讨马来西亚华文教育的历史与演变,了解其在不同历史阶段的变革与挑战。

早期华文教育的萌芽

马来西亚华文教育的起源可以追溯到19世纪中期,当时大量华人移民来自中国南方的福建、广东一带。为了保留和传承家乡的文化与语言,华人社区开始自发组织学校,开设中文课程。这些早期的华文学校大多是由华人社团、商会或家庭办学,学费低廉,主要传授中文基础知识以及中国传统文化。

这些学校不仅教授汉字,还传授儒家经典、诗词歌赋等内容,成为华人社会文化认同的重要纽带。随着时间的推移,华文教育逐渐在华人社区中扎根,并成为华人子女接受教育的重要途径。

殖民时期的华文教育困境

进入20世纪,马来西亚沦为英国的殖民地后,华文教育面临巨大的压力。殖民政府对华文教育的态度较为冷淡,甚至采取了压制措施。英国政府推行的政策注重英文教育,逐渐占据主导地位,而华文学校则遭遇到师资匮乏、教材贫乏等困难。

然而,尽管面临政府的打压,华人社群并没有放弃华文教育。华社组织通过募捐、义务授课等方式,继续维持和发展华文学校。在这个时期,华文教育更多依赖于民间力量,且学校体系极为分散,资源有限。

独立后的华文教育政策变化

马来西亚在1957年获得独立后,华文教育迎来了新的挑战与机遇。初期,马来西亚政府推行的是以马来语为主的民族教育政策,但在面对多元种族的现实背景时,华文教育依然在华人社区中占有一席之地。

1950年代到1980年代:双语教育政策

1950年代,马来西亚政府开始推出“双语教育”政策,允许在华文学校教授中文的同时,也教授马来语和英文。这一政策的实施,使得华文教育得以在学校体系中持续存在,并培养了大量既懂中文又懂马来语和英文的双语人才。

在这个阶段,华文学校的数量有所增加,特别是在城市和华人较多的地区,华文教育逐渐从民间学校发展成具有一定规模的教育体系。不过,尽管如此,华文学校依然面临政府资助不足、教育资源不均等问题。

1990年代到今:多元化与现代化

进入1990年代,马来西亚的华文教育逐渐步入现代化,尤其是在大城市中,华文学校的教学质量有了显著提升。同时,随着经济全球化的进程,中文的国际地位也逐渐上升,越来越多的华文学校开始引入现代教育理念,采用更先进的教学方法和设施。

尤其是近年来,随着中国的崛起和中文的全球影响力增加,越来越多的马来西亚华人家庭开始重视中文教育。部分华文学校已融入国际教育体系,提供从小学到大学的多层次中文教育,并且不少学校开设了中文作为第二语言课程,吸引非华裔学生参与中文学习。

马来西亚华文教育的现状与未来

目前,马来西亚的华文教育仍然在华人社区中扮演着重要的角色。根据数据显示,马来西亚华文学校的学生人数持续增长,尤其是在大城市,如吉隆坡、槟城等地,华文学校的教育质量和教学设施不断得到改善。近年来,许多华文学校还开设了与国际接轨的课程,增强学生的全球竞争力。

- 华文学校在学科设置上逐渐多元化,除了传统的中文、数学、科学课程外,还开设了如计算机科学、艺术、体育等课程,确保学生的全面发展。

- 马来西亚政府逐渐认识到华文教育在促进国家文化多样性和国际交流中的重要作用,开始为华文教育提供更多的支持与资助。

- 随着社会经济的发展,华文教育的质量和水平不断提高,许多华文学校也开始吸引更多来自其他族群的学生,推动了马来西亚教育的多元化。

总的来说,马来西亚华文教育在历史的演变中经历了许多波折,但凭借着华人社区的坚韧与努力,华文教育在马来西亚的未来依然充满希望。随着时代的发展,华文教育不仅能够传承文化,还能为学生提供更广阔的视野与机会,帮助他们在全球化的背景下更好地融入世界。

Leave a comment